2025年6月25日,贵州大学外国语学院举办了“国际中文教育案例大赛《参赛指南》解读与案例写作指导”专题线上指导。本次活动由国际中文教育硕士点主任张炼教授主持,特邀华东师范大学国际汉语文化学院刘弘副教授担任主讲嘉宾,旨在帮助研究生全面把握第二届中国研究生国际中文教育案例大赛要求,对案例写作进行具体指导,提升案例撰写的质量。近百名外国语学院的师生参加了此次活动。

(国际中文教育案例大赛《参赛指南》解读与案例写作指导)

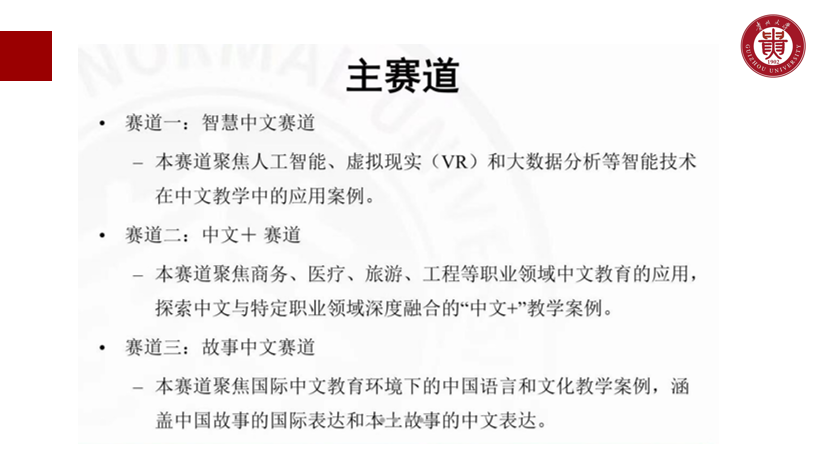

刘弘介绍了大赛的背景与目标,详细解析参赛指南的核心内容,包括参赛资格、案例主题范围、作品格式要求及评审标准。“中国研究生国际中文教育案例大赛”是隶属教育部认可的中国研究生创新实践系列大赛,首届大赛就产生一定影响力,吸引1460支队伍报名,覆盖5736名学生及1600余位教师,提交作品达1403份。第二届大赛在延续首届基本流程与要求的基础上,新增“故事中文”赛道,鼓励用叙事手法呈现中文教育价值。刘弘重点提示备赛策略,赛道选择直接影响获奖概率,去年“新应用”赛道报名占比近50%(669队),但仅50队获奖(约13:1);“新技术”赛道虽仅占20%(260队),同样产出50个奖项(约5:1)。他建议学生综合评估自身优势与赛道竞争强度,避免盲目扎堆。

(首届中国研究生国际中文教育案例大赛情况)

(第二届中国研究生国际中文教育案例大赛主题赛道)

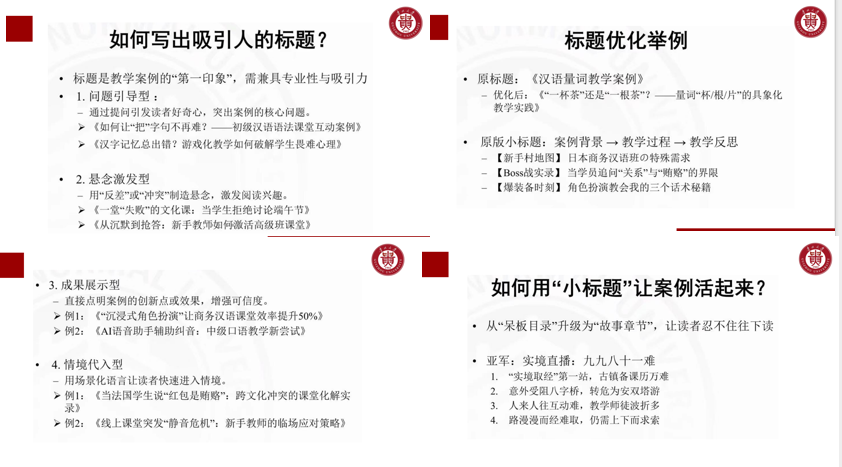

刘弘着重分享了案例实用写作技巧,如案例结构,标题设计案例分析角度思路等。在选题方面,刘弘聚焦“如何选择有价值的案例主题”,指出优秀案例应直击教学实践中的真实痛点与挑战,如特定文化背景学习者的语法习得难点、混合式教学中学生参与度不足、本土化教材开发中的文化适配问题、新技术在中文课堂应用的有效性等。他强调,选题需具备典型性、时代性,能够引发同行共鸣与思考,避免过于空泛或陈旧。选题确定之后,取一个引人注目的标题也同样至关重要,标题是教学案例的“第一印象”,需要兼具专业性与吸引力。小标题也需从“呆板目录”升级为“故事章节”,引发读者阅读兴趣。

(如何设计案例标题?)

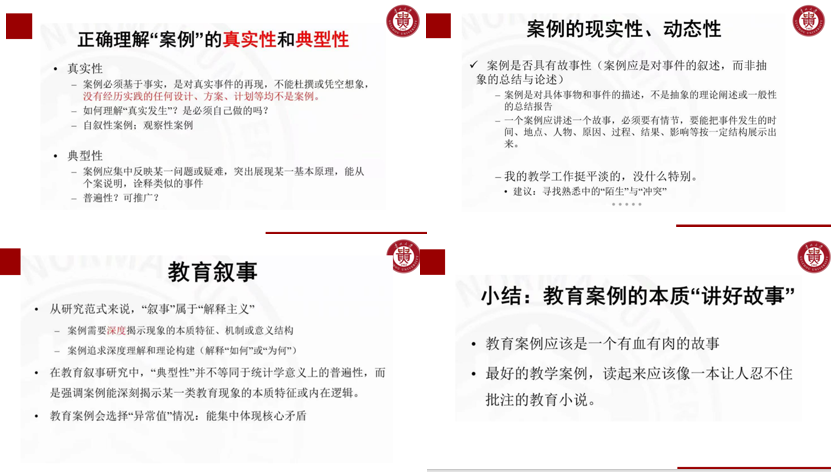

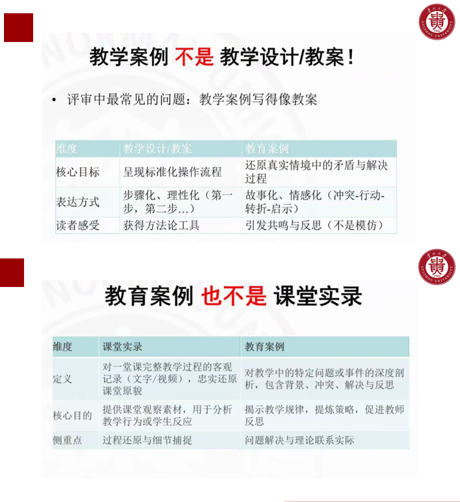

“案例大赛绝非经验随笔,而是紧扣赛题的‘命题作文’。”刘弘直击学生在案例结构与叙事逻辑方面常见的误区,提出“教育叙事+案例分析”黄金框架,即叙事构建需还原真实场景,应 “避免流水账式记录,通过师生对话、课堂冲突等细节增强故事张力,例如具象化描述学生因文化差异拒绝练习的场景”。他特别提醒,案例需呈现完整的“问题、决策、实施、结果、反思”闭环,并注重问题链的设计,引导读者进行深度分析和讨论。另外,案例不能仅凭经验描述,必须有扎实的数据或事实支撑,如学生作业样本、课堂观察记录、问卷调查结果、访谈实录片段、前后测数据对比等。同时,理论升华和反思环节至关重要,“可以从跨文化交际理论或二语习得视角切入,提炼案例当中对国际中文教育的普适性启示”,并且分享了一个关于“中美课堂礼仪冲突及化解”的案例片段,引发参会者强烈共鸣。

(案例结构与叙事探究)

(案例写作中常见误区)

互动答疑环节中,参会师生踊跃提问,问题涵盖案例选题的可行性、数据收集方法、呈现形式的多样性等。刘弘针对高频疑问作出解答,针对“案例涉及多赛道如何选择”,他强调,需确定主线并裁剪枝叶,对于AI技术应用效果未达预期的案例,他肯定其价值,指出“在案例中呈现新技术、新工具在教学中的实践困境,未必一定要有完善的解决方法,体现创新思路与反思深度,反而更能凸显案例的真实价值”。关于“案例归属问题”,指出案例是否为亲身经历并非必需条件,“观察同行教学中的典型困境,同样可开发为优质案例,核心在于对案例的分析深度而非经历归属”。

(互动答疑环节)

此次线上指导以精准的赛事解读与实战性写作,为贵州大学师生搭建了高水平的学习与交流平台,注入强劲备赛动能。刘弘深入浅出的解析,不仅使师生对比赛流程、赛道匹配更加了解,更通过具体的方法论,让大家在案例分析的过程中能够更加清晰准确。

张炼总结,师生需把握“寻找熟悉中的陌生”这一要诀,充分挖掘我校跨文化实践资源宝库,激励师生将教学实践转化为学术生产力,以专业笔触讲述中国文化传播的贵大故事。未来,贵州大学外国语学院将继续举办此类高质量交流活动,持续促进国际中文教育领域的创新探索与最佳实践分享。

文 字:冷文琪

图片:徐春林 冷文琪

一 审:张 炼

二 审:周 杰

三 审:周 斌